プレスリリース:日本の国内象牙市場が象牙の違法な国際取引に寄与してきたことがデータ上明らかに~ワシントン条約第78回常設委員会報告

https://www.jtef.jp/wp/wp-content/uploads/2025/02/under-tree.jpg 400 396 Japan Tiger Elephant Organization Japan Tiger Elephant Organization https://www.jtef.jp/wp/wp-content/uploads/2025/02/under-tree.jpg・国内象牙市場閉鎖に抵抗する日本を事実上のターゲットにした議題。その意外な審議結果

・各国が関与した象牙押収データの概要が国別に公表される

・日本の国内象牙市場が象牙の違法な国際取引に寄与してきたことがデータ上明らかに

絶滅危惧種の国際取引を規制するワシントン条約の第78回常設委員会(SC78)が、2月3日、スイスのジュネーブで開幕しました。常設委員会は、各地域を代表する委員国から成り、3年に1度開催される締約国会議(CoP)から託された様々な議題を審議します。今回のSC78で私たちが注目していたのが、象牙取引問題、特に「国内象牙市場」の議題です。

国内象牙市場閉鎖勧告と「象牙押収と国内象牙市場に関する分析」

ワシントン条約は、すでに国内象牙市場閉鎖勧告を採択し、主要な象牙市場を擁する国々が次々に市場閉鎖を進めてきました。その一方、今や世界最大となった合法象牙市場のある日本は、「我が国の国内市場は密猟や違法取引にも寄与しない」と主張して市場閉鎖を拒絶するという「不測の」事態も起きています。そこで、各国の国内市場が違法取引に寄与しているかどうかをデータ上明確にしようという発想から提案されたのが、「象牙押収と国内象牙市場に関する分析」です。

「象牙押収と国内象牙市場に関する分析」の実施に立ちはだかった問題

2022年のCoP19による決定に基づき、条約事務局は、このような分析が実施可能かどうかについて、関係機関と協議しながら検討を進めてきました。そこで突き当たった最大の問題が、分析の対象とすべき「合法な国内市場を有する各締約国」をどのように絞り込むかについてでした。市場閉鎖の措置をとった国を除けばよいのではないかとも思えますが、閉鎖措置をとったほとんどの国は、勧告で認められた「狭い例外」を設けています。その例外の範囲では「合法な国内市場を有する」ことになるのが問題です。これらの国も分析することになると、結局ほとんどの締約国がその対象になってしまうからです。これでは、ワシントン条約事務局とTRAFFIC(野生生物取引監視機関)が運営する「ゾウ取引情報システム」(ETIS)が従来から実施してきた象牙押収の一般的な分析と変わらない、というのが事務局の結論でした。そして、多くの締約国がそれに同調する兆候が出ていました。そのため、今回のSC78では「象牙押収と国内象牙市場に関する分析」の検討を幕引きすることになるのではないかという観測が持たれていました。

国ごとの象牙押収データが突然公表される

ところが、ワシントン条約事務局が運営する「ゾウ取引情報システム」(ETIS)の専用ウェブサイト上で、ワシントン条約締約国の各国に関する象牙押収データの概要が、SC78開幕の前日までに公開されていたことが判明しました。このことは、条約事務局やTRAFFICからも積極的にアナウンスされていませんでした。

ここで公表されたデータには、輸入国として、輸出国として、中継国として、あるいは象牙の最終的な行先として、それぞれの国が関係した象牙押収の各年の件数および総重量が含まれています(1989年~)。なお、それぞれの国の象牙押収データに現れた関係国間の象牙の動きをマップで見ることもできます。

これらの情報こそ、「密猟または違法取引に寄与している国内象牙市場」かどうかを評価するためにもっとも求められていたデータでした。そもそも「象牙押収と国内象牙市場に関する分析」が提案されるに当たっても、これらのデータが公表されていなかったことが大きく影響していました。

SC78での審議結果

2月5日午前9時、「国内象牙市場」の議題が審議されました。事務局からの「象牙押収と国内象牙市場に関する分析」の検討を幕引きすべきとの条約事務局からの提案に対し、これまで分析を求めてきたアフリカ諸国は、各国が関与した象牙押収データの概要がETISウェブサイト上で公開されたことを歓迎し、特に事務局提案に反対しませんでした。その結果、常設委員会としては、分析の検討を求めたCoP19の決定を削除するよう11月に開催されるCoP20に勧告することが決まりました。

国ごとの象牙押収データ公表が日本に及ぼす影響

日本政府(経済産業省)は、日本が関係した象牙押収データにアクセスでき、それを保有していたのですが、これまでデータの公開を一切拒否、全体で何件の押収があるのかさえ、まったく明らかにしてきませんでした。基本的なデータを秘匿しつつ、根拠もなく「我が国の国内市場は密猟や違法取引にも寄与しない」と主張していたわけです。

今回公表されたデータによれば、2020年にコロナ禍が深刻化する前の10年間(2010~2019年)に日本が関与した象牙押収は、合計257件、押収された象牙の総重量は3.3トンに達します。これで、日本のオープンな国内象牙市場が違法な象牙の国際取引に「寄与している」ことが公式データによって証明されたことになります。

今後の展開1:ワシントン条約CoP20

今年の11月24日から12月5日にかけて、ワシントン条約CoP20がサマルカンド(ウズベキスタン)で開催されます。今回公表されたデータに基づき、日本に対する国内象牙市場閉鎖勧告の履行を求める圧力がいっそう高まることが予想されます。日本には、この会議の場で、自ら国内象牙市場閉鎖に踏み切ることを宣言することが求められます。

今後の展開2:2026年種の保存法改正で国内象牙市場閉鎖の実現を

日本政府(環境省)は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(以下「種の保存法」という)を2026年に改正することを視野に、現在、見直し作業を進めています。日本の国内象牙市場が違法な象牙の国際取引に「寄与している」ことが明らかにされた今、2026年の法改正は国内象牙市場閉鎖が実現する絶好の機会といえます。そこで、トラ・ゾウ保護基金、認定NPO法人アフリカゾウの涙、認定NPO法人野生生物保全論研究会、CITES Japan Youthの4団体は、国会に対し、国内象牙市場閉鎖するために必要な規定を種の保存法改正法案に盛り込むこと等を求める請願を行うこととしました。2月22日にはそのKick offイベントとしてシンポジウムを開催し、請願署名を広く募ることにしています。

背景事情

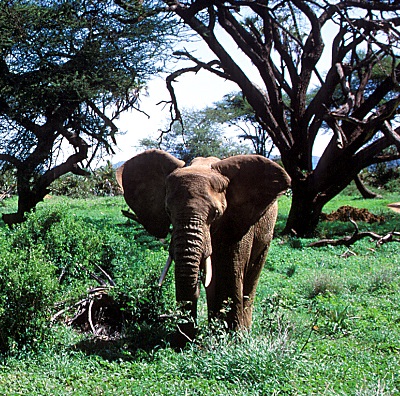

絶滅の脅威にさらされるアフリカのゾウ

アフリカに生息する2種のゾウのうち、アフリカサバンナゾウは、国際自然保護連合IUCNのレッドリストで絶滅のおそれが「非常に高い」(EN)とされ、もう一種のマルミミゾウはそのおそれが「極度に高い」(CR)とされています。両種に対する最大の脅威は象牙目的の密猟で、両種の数は減少しつつあります。なお、アジアに生息するアジアゾウも、絶滅のおそれが「非常に高い」(EN)とされています。

国内象牙市場の問題と国内象牙市場閉鎖勧告

ワシントン条約は、1970年代後半から1980年代にかけて激しさを増した象牙目的の密猟からゾウを守るため、象牙の国際取引を1990年以来禁止してきました。しかし、いったん沈静化した密猟が2000年代半ば、再び深刻になります。その根本的な原因は、関係国の国内に象牙市場が残されたことにあります。そこでワシントン条約は、2016年、抜本的な対策として、国内象牙市場を閉鎖するよう求める勧告を採択しました。この勧告によれば、密猟または違法取引に寄与する合法な国内象牙市場のある国は、象牙の商業取引が行われる市場を閉鎖するために必要なあらゆる措置をとらなければなりません。ただし、一部の品目に関する例外は設けることができるとされています。

象牙押収と国内象牙市場に関する分析に関するワシントン条約の決定

2022年に開催されたCoP19では、以下の決定が採択されていました。

・決定19.99:事務局は、外部資金が調達される限りにおいて、象牙の商業利用のための合法的な国内市場を有する各締約国に関係する象牙押収の分析が可能かどうかについて助言を得るべく、MIKE&ETIS諮問グループおよびTRAFFICにはたらきかけ、それが実施可能であるときは、その分析を実施し、その結果を第78回常設委員会および第20回締約国会議に提出されるETIS報告書に含めなければならない。

・決定19.100:事務局は、決定19.99における分析に関する進捗を第77回常設委員会に報告しなければならない。

・決定19.101:常設委員会は、決定19.100にもとづく事務局の報告を検討し、必要に応じ、適切な措置をとるよう事務局に要請しなければならない。