トラ生息地支援、アジアゾウ生息地支援

ビベック・メノンさんのメッセージ

(WTI事務局長)

インドの野生生物と豊かな生物多様性を保全することは、グローバルな観点から重要な意義をもっています。インドには、インド亜大陸が形成されるまでの特異な地史により、多様な種が見られます。また、インドの人々は、文化的・信仰的に、野生生物とその環境の保護に強い思いをもっています。法律もこれを後押ししています。(いわゆる「害虫」を除く)すべての生きものが守られるべきだという原則が法律の目的となっているのです。皮肉なことですが、そのインドで、野生生物が密猟され、大量に国際取引されています。国際的な野生生物の需要が、インドの文化的・信仰的な基盤すら堀り崩しつつあることが危惧されます。

インドの野生生物と豊かな生物多様性を保全することは、グローバルな観点から重要な意義をもっています。インドには、インド亜大陸が形成されるまでの特異な地史により、多様な種が見られます。また、インドの人々は、文化的・信仰的に、野生生物とその環境の保護に強い思いをもっています。法律もこれを後押ししています。(いわゆる「害虫」を除く)すべての生きものが守られるべきだという原則が法律の目的となっているのです。皮肉なことですが、そのインドで、野生生物が密猟され、大量に国際取引されています。国際的な野生生物の需要が、インドの文化的・信仰的な基盤すら堀り崩しつつあることが危惧されます。日本は、野生生物製品が売られていく主要な国の一つです。日本国内で献身的な保全の努力がなければ、インドのような生息国だけの努力では密猟を防ぎきれません。ですから、日本の人々の心ある行動はインドの野生生物の未来にとって大きな意味を持ちます。そのような行動を励ますリーダーシップが大変重要です。その意味で、トラ保護基金、ゾウ保護基金がJTEFとして活動を強化されることは本当に歓迎すべきことです。JTEFは、象牙取引など生息地の外で野生生物の消費と戦うことで、世界中の野生生物を救っているのです。同時にJTEFは、インドなどの野生生物の生息地へ直接的な支援の手をさしのべられています。トラのために中央インドで、ゾウのために北東インドで、大変重要なプロジェクトがJTEFとWTIとの共同により進められています。JTEFを通じて、トラやゾウを代表とするインドの野生生物と生物多様性の保全にご協力いただけるよう心からお願い申し上げます。

> 戻る

プラフーラ・バンブルカーさんのメッセージ

(中央インド(ヴィダルバ)トラ保全プロジェクト担当)

今から100年前は、インドのいたるところに、トラは生息していました。その数は、3万頭、4万頭はくだらないでしょう。

今から100年前は、インドのいたるところに、トラは生息していました。その数は、3万頭、4万頭はくだらないでしょう。現在では、しかし、たいへん危機的な状況にあります。その数は、日に日に少なくなっていると言えます。この先の世代の人々が、自然の森林の中に、野生のトラを見ることができるかどうか、保証することはできません。

ナグプールという町は、インドの真ん中にあるのですが、私が子どもだったある時、野生のトラの子供が近くの森林地帯から、木製の檻に入れられて、捕獲されてきました。わたしはとても切ない気持ちになりました。その子トラの母親は、狩猟中に殺されました。子トラを見た数日後、父親と共に、ナグプール近郊のタドバ・トラ保護区に行きました。幸運にも、父と共にすごく大きな野生のトラを目撃しました。さえぎるもののない森林の中で、野獣の王の如く徘徊していた姿と、子トラのかわいい姿とが、オーバーラップしました。誰かが、あの小さなトラを守ってあげなければ、この先、生きていけないじゃないか、という気持ちで一杯になりました。

これらのトラと出会って、私はトラにとても関心を持つようになりました。森林にいる野生のトラたちの保護のために立ち上がろうと。

野生のトラの保護の仕事をしている森林レンジャーの置かれている状況は、必ずしもよくありません。どういうことかというと、装備が不十分なまま、作業に従事していて、満足な武器は所持していないのです。そのような条件で、トラを助けるために、密猟者に立ち向かっていかねばなりません。同時に、野生のトラの餌となるシカなどの動物も、密猟者から守らければなりません。それら餌となる動物が食べる森林の草木類を保護すること、森林全体を山火事などから守ることも、森林レンジャーの仕事となります。

さらに、森林の周囲に住んでいる人々に、生態系全体を保全していくことが我々全員の責務であることを理解してもらわねばなりません。地域の人々の協力あってこそ、野生のトラを保全することができるからです。啓蒙活動はたいへん重要です。

トラは、インドのみならずアジア随一のシンボル的動物だと思います。トラを守ることの意義は、一国の問題だけではなく、アジアの全ての国々が協力し合うべきことだと思います。 JTEFとWTIのプロジェクトを支援して下さる日本の皆さんは、きっとトラの保護に誇りをもって参加されているのだと思います。本当にありがたいことです。

> 戻る

JTEF担当者からの一言:戸川久美

パートナーである「インド野生生物トラスト(WTI)」は、生息地破壊のロビー活動や訴訟による防止、密猟者摘発のための行政・司法への協力、地域住民と協力した野生生物と共存する地域作りなどを活発に展開しているNGOです。生息地支援としてこの地を選んだのも短期的にも中長期的にもインドのトラ保護に重要だと以前から認識していたからです。

パートナーである「インド野生生物トラスト(WTI)」は、生息地破壊のロビー活動や訴訟による防止、密猟者摘発のための行政・司法への協力、地域住民と協力した野生生物と共存する地域作りなどを活発に展開しているNGOです。生息地支援としてこの地を選んだのも短期的にも中長期的にもインドのトラ保護に重要だと以前から認識していたからです。現地担当者のプラフーラさんと2005年に現地で初めて会ったとき、穏やかな、自然に対して謙虚な人という印象を受けました。ここにトラがいることを子どもの時から誇りに思って育ったプラフーラさんは、現地のマラティー語を話すのでパトロールを日々行うレンジャーたちからの要望などが直に伝わります。

トラの保護には地元の人々との協力が必須です。プラフーラさんは、トラを守ることの重要性を村人に話し理解を求め、また一方で村人たちの要望を聞き、野生生物と人間が共存できるよう共に考えています。プラフーラさんほか、このプロジェクトを担当するWTIスタッフの皆さんとともに、トラが安心して生きながらえる生息地確保を実現していきたいと強く思っています。

> 戻る

アンソニー・ファングチョさんのメッセージ

(北東インド(カルビ・アングロン)ゾウ保全プロジェクト/獣医学博士)

遠い昔から、カルビ・アングロン民族の人々は、野生動物を蛋白源とし、獲物として狩猟してきました。そのため、野生動物の福祉であるとか、救護・リハビリテーション(野生復帰)などに関心を向ける人は多くありません。カルビ・アングロン自治区森林局もまた、そのための設備はもっていませんでした。しかし、WTIとJTEFが森林局と協働することになり、2年前に獣医でもある私がプロジェクトの現場を担当することになりました。私は、重篤な状態にある多くの野生動物を手当てし、様々な野生生物をめぐる問題に人々の意識を向けさせようとしました。このような救護・リハビリテーション活動を通じて、野生動物も生きる権利があること、また人間の生存にとって、単に「肉」としてではなく、どの動物も等しく重要な存在であることを、カルビ・アングロンの人々も今ではゆっくりと理解し始めています。私たちが受ける野生生物救護ダイヤルは、増え続けており、特に田舎の地域からのものが多くなっています。

遠い昔から、カルビ・アングロン民族の人々は、野生動物を蛋白源とし、獲物として狩猟してきました。そのため、野生動物の福祉であるとか、救護・リハビリテーション(野生復帰)などに関心を向ける人は多くありません。カルビ・アングロン自治区森林局もまた、そのための設備はもっていませんでした。しかし、WTIとJTEFが森林局と協働することになり、2年前に獣医でもある私がプロジェクトの現場を担当することになりました。私は、重篤な状態にある多くの野生動物を手当てし、様々な野生生物をめぐる問題に人々の意識を向けさせようとしました。このような救護・リハビリテーション活動を通じて、野生動物も生きる権利があること、また人間の生存にとって、単に「肉」としてではなく、どの動物も等しく重要な存在であることを、カルビ・アングロンの人々も今ではゆっくりと理解し始めています。私たちが受ける野生生物救護ダイヤルは、増え続けており、特に田舎の地域からのものが多くなっています。カルビ・アングロンでは、過去20年間の人とゾウのトラブルが増加していますが、ほとんどの人々は、なぜそのようなことが起きるのか、どうすればそれを避けることができるのかを知らないため、ゾウを単なるトラブル・メーカーとみなしがちでした。しかし、私たちがシロニジャン地区の人々とともにトラブルを減らす様々な対策に取り組み始めると、トラブルの原因、被害を少なくするための対策、コリドーの重要性、そして何よりも重要なことに、なぜ野生生物を保全すべきかについてなどについてゆっくりと認識するようになってきました。

これは容易ならぬ課題です。私たちを取り巻く生態系と生命たちのつながりの中にあるが故に重要だということを人々が敏感に受け止めるようになる、それを目標にしてさらに密度の高い努力を払っていきたいと思います。

> 戻る

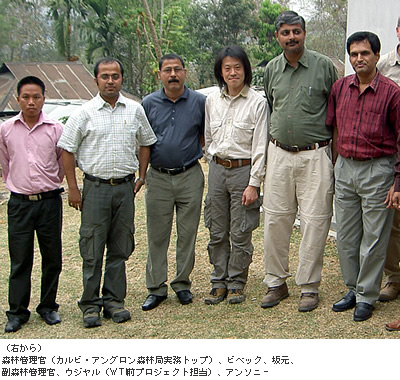

JTEF担当者からの一言:坂元雅行

カルビ・アングロンの現場を視察しているときに頭に浮かんだ言葉があります。「豊かな生活は、奪うのでなく、恵みを受けとることで得られる。」

カルビ・アングロンには、広大に続く森林と、その恵みとしての林産物の生産や農業の営みがあります。人間が少しでも多くの土地を占拠しようというのではなく、ゾウにとって必要な森林を十分に残すことが、かえって豊かで安定した暮らしを保証するのではないか。インドの人々がゾウを森林の神と讃えてきたのは、そのような経験知が何百年以上にもわたって受け継がれてきたからではないか。森の神であるアジアゾウが教えてくれたような気がしました。ゾウのことを想いながら、具体的な成果を出していきたいと思います。

> 戻る